在“双碳”战略与数智化转型的深度融合下,人工智能正成为推动污水处理体系重塑的关键力量。

10月27日,“人工智能+水处理”创新论坛暨“混溟大模型”技术研讨会在湖南省长沙市举办。来自高校、科研机构与企业的多位专家围绕“AI赋能污水处理的机遇与挑战”展开深入研讨,共同探讨人工智能在减污降碳、节能提效及智能运营中的应用前景。

从“达标”到“降碳”:AI打开污水治理新想象

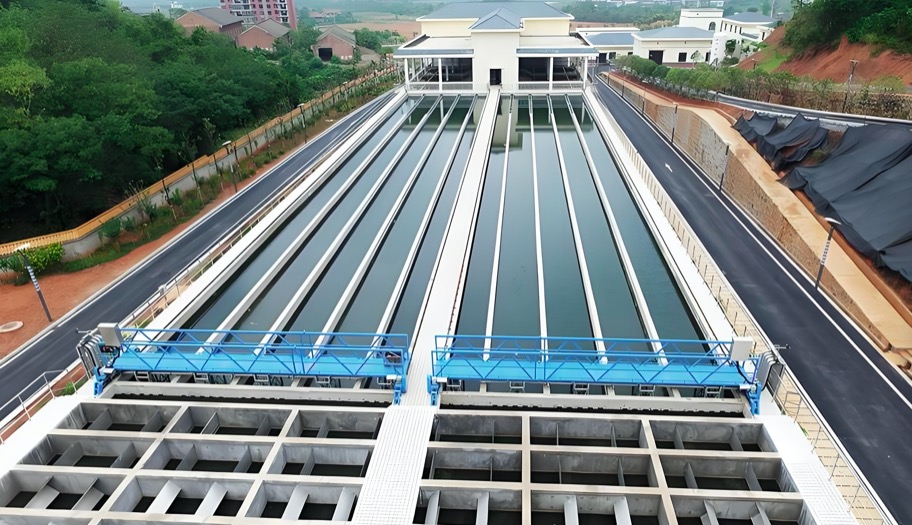

“污水治理行业已进入减污降碳协同阶段。”中国人民大学环境学院教授王洪臣指出,当前,全国约5000座污水处理厂总体能效水平仍有较大提升空间,运营成本高、调控依赖人工经验的局限日益凸显。国家层面正推动行业由“重建设”向“重运营”转型,这也为AI介入创造了前所未有的契机。

他认为,AI赋能的核心价值在于突破“人控”的经验瓶颈,让系统具备自学习、自决策与自进化能力,实现精准曝气、智能加药、动态碳源调控等目标。“AI如果能做到比人更快地理解系统运行规律,并创造出人类尚未想到的新策略,那就是污水处理的质变。”王洪臣说。

随着行业关注点从“能否达标”转向“提质增效”,AI正在为污水处理打开全新的想象空间。节能15%—20%、药耗显著下降、系统稳定性提升,这些正成为AI驱动智慧水务的现实目标。

“过去20年,我们解决的是‘有没有厂、能否达标’,未来十年要解决的是‘能否高效、低碳、智能’。AI正在让这一目标变得可实现。”华中科技大学环境科学与工程学院教授康建雄指出,AI赋能污水处理的意义不仅在于节能降耗,更在于重塑行业效率边界。

在本次研讨会上,由昕彤赋能(长沙)人工智能行业应用系统有限公司开发的水处理处置世界模型“混溟大模型”正式发布。开发团队专家,南京大学计算机科学与技术系教授、博导杨育彬介绍,“混溟大模型”可化身数字工艺师、智能预警中枢、虚拟实验室、知识管家、工作助手等多重角色,应用于暴雨突发预警、水质风险防控、沉淀池短流诊断、曝气优化控制、虚拟水厂仿真等场景,推动水处理从“经验治理”迈向“科学治理”。

图为“混溟大模型”正式发布。资料图片

智慧水务关键不在“炫技”应用场景验证AI潜力

“污水处理已不再是单纯的环保工程,而是一场跨学科的智能革命。”中国市政工程中南设计研究总院副院长简德武指出,过去40年我国水务建设取得了巨大成就,但高能耗、高人力依赖、厂网分离等问题依旧突出。当前,行业普遍采用经验控制或简单PID(基于比例、积分、微分作用的线性控制方法)调节,虽能稳定出水,却存在显著的能耗浪费。

他认为,智慧水务已成为行业高质量发展的“必由之路”。党的二十大报告提出“加快发展数字经济”,《“十四五”数字经济发展规划》也提出,要推动人工智能、大数据、区块链等在生态环境监测、治理中的应用,这都为智慧水务提供了顶层政策支撑。

不过,简德武同时提醒,智慧水务的关键不在“炫技”,而在融合:“IT人员要懂水处理,环保工程师要懂算法。AI必须与工艺知识深度耦合,才能从看板化展示走向实质性控制。”

中海油天津化工研究设计院院长于海斌对此深表认同。他强调,AI的落脚点应从“展示层”走向“运营层”,如在循环冷却水、污泥处理等辅助系统中构建自适应控制体系,实现因厂制宜的智能优化。以石化行业废水处理为例,石化废水系统的复杂性与安全性要求极高,是检验AI能力的真正战场。

“石油化工废水的成分复杂、波动大、能耗高。AI如果能在保证安全的前提下实现全流程自学习控制,节能潜力和管理价值都将非常可观。”于海滨说。

资本界同样看好这一方向。钧犀资本合伙人张宁认为,“AI+环保”的融合正处在风口初期,未来的核心竞争力不在算法本身,而在算法、场景与数据的闭环能力。“谁能率先形成高质量数据、可迭代模型与实际运营结合的闭环,谁就能定义行业新秩序。”

为推动技术成果转化与产业协同,会上,昕彤赋能(长沙)人工智能行业应用系统有限公司还相继发布《剑企®污泥活性智能体》《智水云脑™ AI驱动的污水处理全流程智能体控制系统白皮书》及《Veridix 水处理因果工业智能体云》3项重要成果,从污泥处置、全流程控制到工业智能体云平台,系统展示AI技术在水处理细分场景中的创新应用。研讨会现场还举行了战略合作签约仪式,企业与中建三局信息科技有限公司、中国建筑第五工程局有限公司城市运营管理公司、湖南鑫远环境科技集团股份有限公司、马鞍山城市南部污水厂签订战略合作协议,将在项目共建、技术融合与场景落地方面协同发力,共同构建“人工智能+水处理”创新生态。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏